--作者:邓方

5、南长街院子里的故事

南长街的院子里曾经发生过很多故事,有浪漫的、有热闹的,有有趣的,也有伤心的……。

这是我在东四胡同博物馆拍的北京四合院的窗子。过去的窗子都是纸糊的,透过这光影恍惚的窗子似乎依稀可以看到南长街那院子里的故事正在上演

其一:美女翻墙

我六姨婆在北师大女附中上高中时(1923-1928),有两个好朋友,一个叫陶强,是学校里有名的美人,另一个叫阮冠世,也清妍秀丽。我六姨婆姓陈,陈是左耳旁,另两个姓里也有“耳”,于是她们三人被别人称为三耳。她们三人当时在女附中是有名的,三人关系密切、功课好,又漂亮。

这是我六姨婆和她的儿子,抗战时期在四川

她们中的陶强曾经跟我二舅公,也就是我妈的二舅陈益,热恋。他俩好的时候,陈家就住在南长街,陶强曾经翻陈家后院的墙进入院子里,去找二舅公幽会。要知道,那是20年代,是绝大多数中国女人还裹小脚,甚至连个大名都没有的时代,这一浪漫举动在当时的不少封建家庭是要被狠狠处罚的,也许从此要被关在家里不许出门了。

不过后来他俩的恋爱没了下文,不是因为她爬墙被家里惩罚,而是因为她家要她嫁给一个美国归国的天文学家,叫张钰哲的,因为那时比较西化的家庭都希望把女儿嫁给一个留学生,而我二舅公当时还没有去留学。

张钰哲若干年后成为了紫金山天文台台长,有一颗小行星就是用他的名字命名的。

而张钰哲又是我四姨婆陈衡粹和四姨公余上沅家的好朋友。

下面的是张钰哲与陶强。我在上面一段“南长街院子里走出来的新派学生”里附有一张《远去的女附中》的照片,里面有我六姨婆和陶强老年时在一起的样子。

张钰哲与陶强

张钰哲与夫人陶强及子女

当然,我二舅公陈益当时虽然没有留学,却上的是清华大学,后来他娶到一位大家闺秀的美女蒋恩钿。蒋恩钿在苏州上的也是振华女中,和我四姨婆一个学校,陶行知说:“振华是数一数二的学校,是振兴女子教育最早的学校。”之后蒋恩钿成为清华大学到南方首批招收的女生,并很快成了清华大学“四大校花”之一。

二舅公陈益和蒋恩钿毕业并结婚后一起去了美国留学。

蒋恩钿60年代被誉为月季夫人。而陈益后来当了北平中孚银行经理,50年代是伊利食品厂老板。

蒋恩钿为什么被誉为月季夫人?是因为蒋恩钿培育出很多月季新品种,并受吴晗之邀为国庆10周年在人民大会堂周围建了一个月季园。蒋恩钿经实地考察,在丈夫的支持下,把自己园中的月季花全部捐给了人民大会堂月季园,后来又义务为天坛公园培育出3000多个品种。

下面是陈益和蒋恩钿的结婚照。他们是1937年举办的婚礼,婚礼主持人:清华大学校长梅贻琦。吴宓日记里还提到二人婚礼:“正午陈益 、蒋恩钿在工字厅行结婚。宓初拟往观礼,旋觉悲郁而止;乃赴古月堂用西餐。”

我二舅公陈益和蒋恩钿结婚照

偶然看到一本叫做《民国社交圈》的书,就是以蒋恩钿作为民国社交关系网的开头和结尾的。书中涉及到我母亲家族众多长辈、亲戚及好友。

《民国社交圈》

而我六姨婆另一个好朋友阮冠世,嫁给了吴大猷,他是我六姨婆丈夫吴大任(曾任南开大学副校长)的堂兄。可惜的是,阮冠世患有肺病,52岁就走了。

吴大猷与阮冠世

瞧瞧,这一圈关系热闹的。

其二:制做梨膏

据说外太婆的干儿子干女儿很多,家里经常是高朋满座,外太婆喜交际也会交际,常替性格比较内向的外太公打点关系。而这时候自制的梨膏、点心之类就成了礼物,独特而省钱。

清朝皇室每年都要举行大大小小的祭祀,陈家、方家搬到南北长街时,清朝虽然被推翻了,但溥仪还在宫里,宫里面的礼仪规制一点儿没变。

据我大姨回忆,每年秋天宫里都要用很多最好的鸭梨做祭祀的供品,祭祀完了没用了,就一车一车的推出来卖,那时陈家方家住的离故宫很近,所以就能遇到这些整车推出来卖的贡品,价钱非常便宜,一车只要一元钱。外太婆会精打细算,她设计好用这些贡品梨制成梨膏。梨膏是陈家老家江苏常州的特产,用鲜梨加上数种中药材熬制,治咳嗽痰多。

每个贡品梨上都有一个洞,是签子扎的,因为供祖宗的时候是用竹签子把供品插成宝塔形状的。这些梨因为放不住,别人不大买,但外太婆每次一买就是一两车。买回来后就在厨房里架起大锅,女眷、丫鬟、佣人,全家总动员,大家一起熬梨膏。

孩子们馋的不得了,他们围着厨房转,等着大人赶紧切好梨,好把梨核递给他们吃。

雪白的梨片熬很久很久,变成均匀黏稠的亮褐色,梨膏就算熬成了。大院里几个星期飘着梨香,一直飘到大门外老远老远…。

制作梨膏

其三,种花画花

关于外公的花,包括我妈、舅舅、姨们都有很多描述。外公在广州时似乎不曾种花,推测是那时办教育太忙,也或许是广州的花很多,随时可见。他种花并上瘾是从苏州开始的。到了北京后在政府当差,比较闲,就把下班后的时间都花在种花上。

外公和国外的花卉学会有联系,他的种子有些是来自花卉学会,大姨讲了两种花,种子都是从日本寄来的,包括牵牛花的种子。还有一种小荷花,是用潮湿的苔藓包着寄来的,搁在桌子上开出很多玲珑的小荷花。

据大姨讲,外公那时在院子里种了很多牵牛花,“那些花花朵非常硕大,有的直径足足有七八寸,像家常饭桌上的菜碟子一样大。色彩极为繁多,红色的从玫瑰红到紫红,蓝色的从天蓝到深蓝;甚至还有深褐色,接近于黑色的,闪现着天鹅绒的光泽。还有的花朵在深色底子上围着白色的边缘,有的豆沙色上点缀有满天星的白点。开放起来,我们的院墙就成了缤纷的花墙。”

这么大的喇叭花,我可是从来没见过。不过我从小就喜欢牵牛花,这可能也是遗传吧?

牵牛花

说到我外公的花又要说太外婆的画。

太外婆寓居苏州和北京的十余年期间画了大量国画。她经常与著名画家、她的表弟汤定之一起切磋画艺。我了解到她画过上百幅大丽花、菊花、牵牛花、藤萝花等花的册页。具体有对菊写生一册,共12开,每开画有菊花3种,共36种,精致秀丽。牵牛花一册,设色清雅。其他还有很多不胜枚举。

这些花卉画都是照我外公在院子里种的花儿画的。不过菊花是在苏州画的,因为外公在苏州时以种菊花为主。到北京后外公种牵牛花上了瘾,因此,外太婆的画里就出现了牵牛花。

当年我太外婆在北京画画是很有名气,并有不少“粉丝”的,她经常“连日应酬作画真忙”(太外婆给五姨婆的信)。《中国美术家人名辞典 》里有词条称:庄曜孚“旅入旧京,求画者踵接,门弟子亦甚众 。”

胡适曾经在1921年得到陈衡哲赠扇(白扇)和我太外婆“赐画”。他写信给我太外婆的妹妹庄蘩诗(庄闲)祈求她赐书法时提到此事:

“蘩诗女士:在京时蒙令甥陈衡哲女士赠扇,巳蒙令姊赐画,并承陈女士绍介,欲乞大笔赐书。适出京时即拟趋谒,并求法书。不意来此十余日,无日不在外面奔走,近又赴苏州、南京、安庆等处讲演,故至今未能遂奉谒之愿,今先将令甥陈女士之绍介书及扇两把送呈左右,先乞赐书。何日书就,乞赐一片告知,当亲自趋领,并修晋谒之礼。又令甥已于阳歴七月廿四日得一女,大小均安,想府上已得信矣。”

信中所说“令甥已于阳歴七月廿四日得一女”,指的是陈衡哲1921年生下第一个孩子任以都。

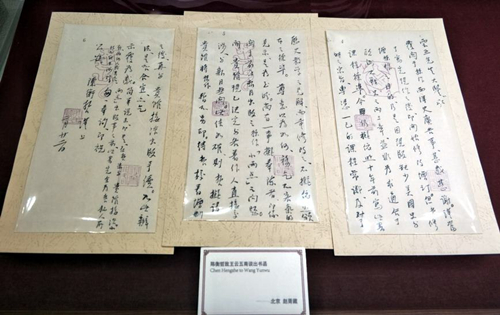

胡适致庄闲信札

胡适致庄闲信札

网上看到一篇名为《一腔深情付素绢--陈韬 、庄曜孚伉俪书画手卷赏析》的文章,是某人2016年为收藏了庄曜孚、陈韬伉俪”花卉·行草“合卷写的文章,之后又发现了另一人为同一“花卉·行草”合卷于2019年写的赏玩文:《陈韬、庄曜孚夫妇书画合卷》 ,也就是说这一合卷可能在这两年易主了。陈、庄二人的行草和花卉不是创作于同一年,是被后人装成了一个小手卷。其中太外公的行书是1922年书于玉螭阁,也就是说太外公将在南长街自己的书房取名为“玉螭阁”,收藏者认为行书“笔致挺秀,意态清隽”。太外婆的画是画的六种花卉,从左至右依次写着杏花、月季、秋桂、兰花、秋菊和虞美人,中间穿插有杨柳飞絮和翠竹一杆,“色淡情深,格调高雅”。创作时间是1923年-1925年,创作地点是“京师之织女桥西”,与我大姨说的陈家、方家在南长街住所位置一样。此画“ 付与五女装玩”,就是说画是赠送给五姨婆的,进一步证明了太外公、太外婆最喜欢五女。

陈韬、庄曜孚“花卉·行草”合卷

陈韬、庄曜孚“花卉·行草”合卷

除了卷轴、册页、扇面外,我表姐贺凯芬说太外婆还画明信片,她还存有一张太外婆画的明信片,我表姐凯芬就收藏有一张。那是一种专门供人画画用的明信片,有一面镶有灯心草纸(大概叫这名字),用毛笔画的水彩部分会凸出纸面,很有趣,现在已经看不到这种纸了。猜测太外婆可能常画明信片寄给朋友。

太外婆的这些画除卖画维生外,少部分留给了子女(菊花写生册就曾在我大舅那里),但后来经战乱、动乱,基本无存。我在六姨婆家看到一两幅,在我小姨家看到一幅菊花、一幅梅花,还有太外公一幅对联。

庄曜孚的花卉四条屏

牵牛花都是后半夜开花,所以它又叫做勤娘子。那时大姨在跟她外婆学画,我妈跟我讲过,每天早上外公就在我妈她们卧室的窗外叫我大姨赶紧起床,赶紧去写生,大姨有时睡懒觉,嫌父亲打搅了她的好梦,就会嚷嚷,让她父亲不要叫,但外公仍然不急不恼,直到把她叫出来。

大舅大概比较勤快,每天自觉早起,帮着外公测量牵牛花的直径。所有的数据都要做详细记录,并要寄到花卉学会去交流。

我大姨的画

其四、献“鱼”示爱

我五姨婆和五姨公是他们父母在成都时为他们定下的娃娃亲。五姨公的父亲周宜甫是成都中国银行经理,太外公在四川做官时,两家关系甚笃。

五姨婆从女师大附中毕业后于1925年考上了男子师范大学生物系(后转去国立北平大学西画系)。而五姨公周仲眉也于那一年为了完婚赴京,俩人才正式见面。一个自小接受的是新式教育,一个接受的完全是中国传统的国学教育,五姨婆的姐妹们曾经鼓动五姨婆抗婚,她二姐陈衡哲甚至要把她介绍给徐志摩。

五姨公为了博得五姨婆的芳心,向五姨婆的亲戚们打听她的喜好,我大姨告诉他五姨婆爱吃鱼。于是有一天,他雇了一辆洋车,拉了整整一车的鱼罐头,到南长街“献给”五姨婆,五姨婆生气,觉得他不懂浪漫。不过这件事在亲戚中传为美谈,我从小就听我妈多次讲过这个故事。

其五、隆重婚礼

二姨婆一直是说要单身的,在她17岁时,太外公把她从上海叫回当时在成都的家,说女大当嫁,不能总在外面漂泊(那时二姨婆一人在上海上学),经过精心挑选,给她挑中了一个出身高官家庭、品格良好的年轻人。当然,太外公还是开明的,叫她回家征求她的意见。二姨婆坚决地告诉她父亲:“我永远不结婚”,为此太外公勃然大怒,二姨婆则“晕倒在地”,最后太外公终于退让了。

那是1907年,113年前,那时女孩子的终身大事都是父母之命、媒妁之言的,父亲和女儿商量(当然心里是决定了的)已是少有,而女儿居然公然反抗并且获胜更是罕见。

但后来当二姨婆在美国遇到了任鸿隽,一切就都不同了,因为那是她自己选中的如意郎君……。

二姨婆1920年获得瓦莎大学学士学位和芝加哥大学硕士学位。7月从美国归来,8月在南京与任鸿隽订婚。任鸿隽留学日本时曾担任孙中山秘书,后在美国创立科学社。

订婚当晚,胡适写了一首新诗《我们三个朋友 》--赠任叔永(任鸿隽)与陈莎菲 (陈衡哲)

雪全消了,春将到了,只是寒威如旧。

冷风怒号,万松狂啸,伴着我们三个朋友。

风稍歇了,人将别了,--

我们三个朋友。

寒流秃树,溪桥人语,--

此会何时重有?

别三年了!月半圆了,照着一湖荷叶;照着钟山,照着台城,照着高楼清绝。

别三年了,又是一种山川了,--

依旧我们三个朋友。

此景无双,此日最难忘,--

让我的新诗祝你们长寿!

胡适在1921年的日记中写到:“去年8月中,他们宣布婚约的一夜,我和他们在鸡鸣寺吃饭,‘三个朋友’诗中第二段即指豁蒙楼上所见。”(《胡适日记》)

二姨婆、任鸿隽和胡适三人是在美国认识的,是极好的朋友。杨绛曾经说过,“胡适只有在陈衡哲面前才像一个乖乖听话的小弟弟。有次我们在一起摆谈正浓时,突然我看见陈衡哲向胡适狠狠盯了一眼,胡适立马收起正欲讲的话题,哑语了。”(任以宁《中国第一位女教授陈衡哲的晚年生活》)

9月,任鸿隽和二姨婆回到北京,在胡适的陪同下去南长街拜见了二姨婆的父母。9月16日,“不婚主义”的二姨婆终于走进婚姻殿堂,那年她已经30岁,在那个时代绝对是“老姑娘”了。婚礼的证婚人是北大校长蔡元培。

想当年1889年,蔡元培考中浙江省乡试第23名举人时,副主考官可是陈衡哲的大伯、我太外公的哥哥陈鼎。

《蔡元培年谱(上)》记载,“光绪十五年乙丑(一八八九)二十三岁,……六月十二日 以詹事府少詹事李文田为浙江乡试正考官,翰林院编修陈鼎为副考官。八月参加浙江乡试(亲政恩科)中试。”

蔡元培

上海的“蔡元培旧居陈列馆”里有“北大女教授陈衡哲女士”的大幅照片,并且有北大校长蔡元培赠陈衡哲的诗:

赠莎菲夫人一律(一九三九年二月十八日)

女子何渠不若男,如君杰出更无惭。

外家文艺经陶养,西学英华久咀含。

能为孟坚完汉史,夙闻道韫擅清谈。

唱酬更喜得嘉耦,庐阜圣湖数共探。

奉赠莎菲夫人,即希俪正

照片为2017年12月我参观蔡元培故居陈列馆拍摄

“蔡元培故居陈列馆”里二姨婆陈衡哲的照片和蔡元培校长的诗(我也是北大毕业的,就称一声蔡元培校长,套套近乎吧)

二姨婆的婚纱是在美国定做的,美国那时时兴一种短婚纱,因此纱裙不长;脑后白色皱纱比较硬挺,也是短的。家里小孩们都好奇地跟在后头看她的婚纱,以前她们看到的都是中式的婚礼服,没见过这种洋式的。二姨婆的脾气不好,据说结婚那天,她不知道为婚纱不合适还是什么事儿在屋里发脾气,大姨她们吓得不敢进屋,从门缝里往里瞧。

二姨婆和二姨公婚后没有住在南长街,是住在自己设计的一栋小楼里。婚礼之前二人已经胡适向蔡元培举荐,得到北大的聘任,二姨婆教授戏剧与西方历史,任鸿隽任北大化学系教授。

任鸿隽、陈衡哲订婚与胡适合影(1920年8月22日于东南大学)

大约那年秋天,任鸿隽专门带新婚妻子去上海莫里哀路孙中山住宅去拜会孙,那时的孙中山已辞去大元帅职务,还未就任非常大总统,正在撰写《建国方略》,总结革命经验。二姨婆到孙中山住宅后,孙中山迎上来说:“陈衡哲的大名我早有听闻。” 当时二姨婆已在北大任教,孙中山又说,“你是中国第一个女教授嘛。”

任鸿隽常去孙中山住处是因为孙有很多论著要任鸿隽为他校读。比如“1918年-1919年期间,孙中山在写《孙文学说》,任鸿隽就给他进行校译,还在科学、实业方面给孙中山一些建议。”

二姨婆后来又跟任鸿隽去过孙中山那里一次。她说孙和任的交谈基本用英文。他们这两次去大概是孙中山创办的《建设》杂志准备出版之际,孙要请任在杂志上撰写文章。

以上引自任鸿隽的侄孙任尔宁的文章《中国第一位女教授陈衡哲的晚年生活》。

1920年,孙中山在上海

二姨婆结婚后在北大教了不到一年的书。婚后没多久她怀孕了,她个子比较矮,大着肚子给学生讲课,曾遭到一些学生的取笑,二姨婆脾气不好,于是当堂发了火。

胡适在二姨婆和任鸿隽结婚时曾送他们一副对联:“无后为大,著书最佳”,希望两位朋友特别是二姨婆婚后别忘记在学问方面的追求。但是二姨婆后来还是辞去了北大教职,不是因为学生笑她的形象,因为她是一个坚强的人,不会顾及流言蜚语的。二姨婆辞职的一个重要原因是要专心著书,同时兼顾家务。因此不能说胡适的担忧成真,或是说辜负了胡适的期望(网上的传言)。

二姨婆7月生女,胡适赋诗云:

重上湖楼看晚霞,湖山依旧正繁华。

去年湖上人都健,添得新枝姐妹花。

所谓“姐妹花”,指头年胡适和任鸿隽先后得女。胡适为女起名“素斐”,与“莎菲”相近,同是Sophia之音译。

《西洋史》是二姨婆另一个孩子,她的心血之作。她和任鸿隽1922年迁居上海,她用了好几年时间搜集资料和撰写(原书分上下卷,分别于1924年和1926年出版)。这部书虽然作为高中教材,不是大部头著作,但对欧洲历史高度概括,言简意赅。胡适说,该书“是中国治西洋史的学者给中国读者精心著述的第一部西洋史,是“一部开山之作”。直到现在仍然在孔夫子旧书网和淘宝上卖的很火,甚至有不少盗版版本,可见其影响之大。

中国邮政邮票博物馆有对陈衡哲、胡适、陶行知的介绍。这是我2018年9月拍的照片

中国邮政邮票博物馆,陈衡哲与王云五商谈《西洋史》出书函,这是我2018年9月拍的照片

四姨婆是由她二姐陈衡哲介绍认识的余上沅,他们结婚时四姨婆也已经25岁多了。因为四姨婆一向比较独立,太外婆和太外公也不大管她。她和余上沅与1927年1月15日在花园饭店举行的婚礼。

正好梁实秋和程季淑也于1927年2月在北京结婚,余上沅早就和梁实秋是好朋友,于是两对新婚夫妇一起去南京、上海同度蜜月。到上海后,余上沅和我四姨婆任教于暨南大学,余上沅还担任了新月书店经理。

余上沅是陈独秀“五、四”期间从武汉带到北京的,在北京大学学习时主攻文学和戏剧,毕业后到清华学堂任教,1923年得到清华大学半公费补助留学美国。他是国立剧专的创办人、中央戏剧学院的奠基人。

这是1927年1月星期画报上登载的我四姨婆陈衡粹和余上沅大婚新闻

五姨婆和五姨公也是1927年结的婚,估计是5月。五姨婆是太外公和太外婆的心肝儿宝贝,因此,婚礼服都是太外婆亲自设计的,中西式好几套,花样也是太外婆自己画的,非常华美。大姨说,家里请了好多绣娘来,绣了好几个月,五姨婆自己也绣了好久。一套婚后见客的礼服是大红缎子的袄裙,裙子前面有大嘟噜的藤萝花泻下来,花朵紫白相间,夹有绿叶。出场的礼服是一种银白色锦缎缝制的。礼服上配有中式的白色披肩,缀以小珠子和银丝绣出的小花。

因为五姨婆是远近闻名的美人,女傧相也选的与她相配的漂亮女孩儿,一位是阮冠时,阮冠世最漂亮的妹妹,另一位是太外婆的侄女,叫做华心的。

婚礼是在北京最豪华的六国饭店举行的。五姨婆身穿银白色的婚礼服、头上戴着她妹妹和外甥女(我大姨)给她用鲜花编的花环,在伴娘的搀扶下、在乐队的伴奏下出场,后面女孩子们牵着长长的婚纱,花团锦簇,还有众多女孩手捧花篮环绕左右……。

据五姨婆的外孙女周玮(算我表妹,我俩一年出生)说,婚礼上五姨婆还穿过一件金缕衣,是金线织成的披肩(这件金缕衣在五姨婆的一生中至关重要)。总之,五姨婆天生丽质,再穿上华贵的婚服,成为“北京当天一道靓丽的风景”。

英国人于1900年建造的六国饭店,当初是英、法、美、德、日、俄六国合资,所以取名为六国饭店。六国饭店是民国时北京最重要的社交场所

49年以后,六国饭店成为外交部招待所。70年代后,外交部很多从五七干校调回北京的干部有些一时没有分配到住房的,都住在招待所,我去那里看过几次朋友,里面从楼梯楼道还能看到往日豪华,但已经拥挤、破败、脏乱了。1988年8月,因施工人员失误,六国饭店的通风管道外侧泡沫海绵保温层被引燃,火灾导致六国饭店1至5层建筑被全部焚毁。重建后又改名为“华风宾馆”,不但气派不再,而且名字极土。现在饭店的占地至少缩小了一半

现在饭店前面这条林荫道是御河的故道,从上面一张老照片可以看到那条御河

五姨公人善良,又聪明博学,经过一两年补习,他同时考上了包括北京大学的三所大学,但他遵父命上了交通大学北平铁道管理学院。以后他一直和五姨婆同习昆曲,并且“吹弹俱佳”。

五姨公很受陈家上下的喜欢,也深受岳父岳母大人的赏识,太外婆曾给五姨婆信说“在平两月,真要谢谢仲眉。且累他送往迎来,不安之至。只有画一幅好好的画送他了。”此信具体时间不知,因某些原因,信札很多流到社会上,但应该是1928年之后。

五姨婆和五姨公大婚

我外婆姐妹六个,一、三、五是包办婚姻,二、四、六是自由恋爱。我外婆的婚姻虽然是包办,却是征得她本人同意的。当初给五姨婆订娃娃亲的时候,还是清朝呢,因此很难脱离那个时代来看五姨婆包办婚姻这件事儿。总体来讲,在那个时代应该说很少有我太外婆那样开明、家风自由的家庭了,所以才会有三个儿女去留学,还有四位配偶也是留学生。

其实从我妈家族那一段历史,包括从我太外婆和她的女儿们身上,可以看到那个时代中国新旧思想的激烈碰撞,以及中国社会在重重阻力中曲折进步的影子。

其六、丫头欺主

我外婆是一个善良但有些懦弱的人。住在南长街时,方家是住的南房,那时的北京冬天寒风刺骨,比现在冷多了。方家的煤球堆在南房旁边,陈家的煤球也堆在那儿。有时外婆去外面拿煤球,有个叫富贵的丫鬟也去拿,她经常从方家的煤堆里拿煤。

这个叫富贵的丫鬟是从四川带回来的,长得很丑,据说前辈家里的丫鬟们都长得丑,为什么?因为我们这些前辈家里的女人们都很厉害,甚至有些主妇大权在握,他们挑丫鬟的时候绝对不能挑漂亮的,她们怕万一挑了个漂亮的,老公们出轨不是给自己找麻烦吗?

外婆去拿煤,遇到富贵,她不但拿方家的煤,还冷言冷语地数叨外婆,外婆老实又心善,也不说她什么。

哎,真是马善被人骑,人善被人欺啊,可是欺人的人最后也不一定有好下场。

我外婆和我小姨

比如这个富贵就是一例,或者说她的命不好吧。

她嫁人后受到丈夫和婆家人的虐待。她在陈家敢欺负我外婆,但是到了那儿她一点儿不敢反抗。

富贵嫁出去以后还经常回来,可能是为了找人诉说吧。她身上被打的都是伤痕,青一块紫一块的,她知道我外婆是最善良的,就坐在我外婆床上哭,我外婆陪着她一块儿掉泪,并不记这个富贵以前对她的不好。

最后这丫头吞火柴头儿死掉了,也真是可怜。

其七、江湖郎中

100年前,西医还不普遍,普通人家有病,一般就是请个中医大夫到家里搭脉看病。

在南长街住时,有一阵子四姨婆长了疥疮,而且非常厉害。我太外婆虽然精明,却也不懂医,不知怎么家里就来了个江湖郎中,现在治疥疮主要是外用药,可此人竟然下了加砒霜的内服猛药。四姨婆服后浑身红肿,难受得在床上打滚。还是太外婆精明,立马扣住那人不许走,说出了事跟他没完!那郎中嘴里说没事的、没事的,一会儿准好,却面色苍白、如坐针毡,紧张得不得了。

后来四姨婆果然慢慢安静下来。最后脱了一层皮,疮也好了。

大姨和我妈她们叫四姨婆好姨,她喜欢带这些外甥女儿一道玩。于是我大姨就老爱跟四姨婆挤一个床睡觉,也染上疥疮,到后来腿上都留有疤痕。

四姨婆后来活到100岁,不知道和吃了这郎中的虎狼药有没关系。

不过我大姨没吃那郎中的虎狼药也活到99。

其八、炕洞蘑菇

刚到北京时是冬天,我外婆从小在南方呆惯了,南方都是睡床,冬天弄个火盆啥的,没见过烧炕,不知道北方的炕不能睡凉的。俗话说,“小伙子睡凉炕,全凭火力壮”。

那时屋里肯定是烧了煤炉,但是没有烧炕,我妈那时还很小,睡了凉炕,长了湿气。后来可能天暖和了,外婆居然在炕洞里发现,那里长出一个很大的粉色蘑菇,这故事恐怕要被北方人笑死了。

一直到年纪大了,我妈的湿气还是挺重的。

其九、借款与利息

三姨婆家因丫头卷款潜逃等原因,家道中落,经济发生了一些困难。章世钊担任北洋政府司法总长和教育总长期间,因亲戚关系,三姨公就到司法部和教育部当差(在审计院工作之后)。三姨婆以前是家庭妇女,但是为了生计,这时也走出家门去挣钱,可仍然时常接济不上。三姨婆不得不向二姨婆借钱,二姨婆虽然名声在外,但在处理家族关系上有时欠考虑,不能用中国的传统方式处理,向她借钱是要利息的,三姨婆常叨唠说,“妹妹向姐姐借钱还要利息”。

表舅刘西尧(三姨婆的儿子)一直记得他上小学时,他妈妈为了他的学费向他二姨陈衡哲借了100元,后来因为刘西尧期末考了第一,陈衡哲知道后很高兴,说:“这月的利息免了!”刘表舅晚年讲这个故事时是把它当一件趣事讲的,讲完后哈哈大笑。

还有一次,二姨婆说这个月的利息也免了,但是要三姨婆给她绣一个旗袍,从领口到下摆布满花的那种。因为二姨婆知道她妹妹的婆婆绣花是出名的。三姨婆的婆婆姓邓,出生广西名门望族,做姑娘时学了一手好刺绣活,本来有钱人家让女孩子学习女红是培养她们气质、性格用的,但这时候缺钱花,这个手艺也只好拿来挣钱了。

其十、避孕与生产

20年代,即使是北京这样的大城市,也很少有人去洋人办的医院生产,都是找个接生婆到家里来接生,可也有来不及的时候。外婆生我小姨时,已经是第八个孩子。有一天她觉得要上厕所,就往马桶那边走,结果我小姨就掉在了屋里地下。这件事到了我妈的嘴里就成了她妹妹是“咚”的一声掉进马桶里的。

常州人管女孩子叫yabali,不知道是哪几个字,但意思是“凑合”。我小姨生下来后,外公用常州话说,“又是一个yabali”。当然外公只是开玩笑,他从来不重男轻女,他很喜欢女孩子。

那时中国人还没有避孕措施,外婆在生小姨之后又怀了一个男孩儿,但是她靠闻藏香打掉了。外婆的箱子里就有两瓶藏红花,可能是为了打胎用的。而太外婆腰里常年挂着一块麝香,应该是避孕用的。想起《甄嬛传》里边的情节,看来是真的。

麝香

上面个别的故事不是发生在南长街的,但是是同一时期的事,就一起写了。当然,那几年的故事还有很多,这里只捡有意思的说。

(待续)

本文经作者或其家属授权发布,版权归作者所有,文责由作者自负。