--作者:邓方

2018年09月18日看到一个报道,说南、北长街早已贴了拆迁布告,很快就要清退完毕。看完这个报道,我决定第二天就去南、北长街走一趟。因为那两条街是我妈家族居住过的地方,那里留下先辈们太多的足迹和故事。

一、从苏州进京

要说我家在南北长街的故事,得先从陈家、方家和三姨公从苏州进京说起。

这里,陈家指的是我外婆的父亲--我的太外公陈韬(季略)、太外婆庄曜孚(字茝史,号六梅室主人)一家。方家指的是我外公方遥(德公)、外婆陈鸿(字甲翩)一家。我三姨公叫刘秉勋。

太外公陈韬(1869年-1937年)和太外婆庄曜孚(1870年-1938年)

方家是1912年搬到苏州的,陈家大约1913年底先暂短居于常熟,后来又到苏州落脚。我妈就出生在苏州。

1914年,外公方遥去了北京工作,把我外婆和孩子留在苏州,托付给我外婆的父母。后来因为太外公陈韬也在北京谋了职位,外婆陈鸿正好携众儿女随父母一起北上与外公团聚,路上可以有个照应。

陈家、方家是什么时间北上的呢?我大舅方俊说,方家是1918年秋天和外太公陈韬家一起从苏州迁居北京的。他还说,他们搬到北京是在“五四运动”前半年(《从练习生到院士》方俊著)。

那次北上时,除了方家、陈家的人外,还有2个丫头、2个朋友同行,俩朋友一个是太外婆的画友的儿子,姓钱,想去北京找份工作,还有一位叫甘清泉的,共计15口人。

太外公陈韬、太外婆庄曜孚共育有6女三男9个孩子,1男孩5岁夭折。我外公、外婆那时有4个孩子(他们共生育8个孩子,活下来5个,那时我小姨还没出生)。

我算了一下,当时太外婆、太外公的二女儿陈衡哲(原名陳 ,字乙睇,笔名莎菲)作为庚子赔款的留学生已去美国(第一批官派留美女学生)。大儿子陈扬(字逸飞)在苏州结了婚,三女儿陈凤(字丙翙)已经嫁到四川,嫁给了我三姨公刘秉勋。剩下5个子女陪伴太外公、太外婆身边。加上我大舅方俊、小舅方俨、大姨方菁和我妈,的确是15口。

太外公、太太婆和八个儿女于1926年共同创作的水墨画。六姨婆不会画画,只能画罐子。字是五姨婆写的。这张画还在陈家后人手里

但是这两天仔细看了看三姨婆陈凤的儿子、我表舅刘西尧的《攀峰与穿雾》一书(1977年恢复高考时刘西尧是教育部长),发现他父亲刘秉勋、陈凤那时也到了苏州,并且三姨公也是随我太外公、太外婆到的北京,那路上就不是15口,而是16口了(三姨公一人随岳父北上,把家眷留在了苏州),真是浩浩荡荡一支大队伍!

那时我妈出生没多久,上船时还没名字。住在南、北长街时还是一个小屁孩儿,因此这篇文章里都是亲戚的叙述,基本没我妈什么事儿。

我外婆姐妹六个,数字代表年龄大小顺序

如果是现在,苏州到北京还不是分分钟的事儿?可那是100年前,路上舟车劳顿,很是辛苦。

可以想像一下,这一大家子一路上多热闹,孩子比大人还多。我外婆是兄弟姐妹中的老大,因此我的舅舅姨们和她们的舅舅姨们有的大小差不多,我大舅那时实岁14岁,比他小舅还大。我大姨那时实岁10岁,比她六姨小不了1岁。那时是冬天,方家的孩子们穿得挺臃肿,傻呵呵、硬挺挺,大姨形容像纸扎的人儿一样。大舅、大姨操着一口广州和苏州方言的混合语言(因为外公再早在广州工作,他俩生在广州)。外婆还按清朝时的老规矩把大姨额头前半部的头发剃得光光的,像个男孩子。因为按老规矩,女孩子要到十三岁才给留头的。(这段为我表姐贺多芬根据我大姨的叙述做的记录,登在我大姨外孙女京洪的博客上,下面很多我大姨的叙述都是如此)。

四姨婆、五姨婆则在船上闹着买便宜东西,结果即使是精明的太外婆也被骗了点儿小钱儿。当时在船上有人手里拿着香水、肥皂和镜子等5-6样东西,说只要一块银元就卖。太外婆禁不住女儿闹,就从口袋里拿出一元钱,用毛笔在银元上写了一个“吉”字递给那人,伸手去接东西。结果那人将银元在嘴边吹一口气,然后将银元丢在桌上,说是哑板,就是假钱。其实期间他已经掉了包。

清末到民国初年中国币制比较乱,各种银元在中国混用,市面上主要流通着“袁大头”、“孙大头(印有孙中山头像的银元)”、墨西哥银元“鹰洋”、英国银元“站洋”、清末时期流通的“龙洋”等货币。太外婆在船上被骗的就是“袁大头”。而我大姨到7、80年代还保留着一个墨西哥银元,能吹响的那种。

袁大头

这一路的路线和行程是这样的:先坐船从苏州去上海,当时是托同行的那位姓钱的和姓甘的雇了两艘大木船,连人带家具一起运到上海,在上海住了5、6天,一大家子还去看了两场电影,再上船航行到大沽下船。又从大沽坐火车到天津,在天津住了两天,再乘京奉铁路的火车,一路风尘仆仆到达北京。

当时到达的是北京东车站。那时北京只有京奉、京汉、京张三条铁路,京奉铁路的车站在前门,叫东车站,大名叫正阳门火车站。因此我妈的小名才叫丰姑(奉的谐音),上小学时起了大名叫“菶”,也和京奉铁路的“奉” 有关。

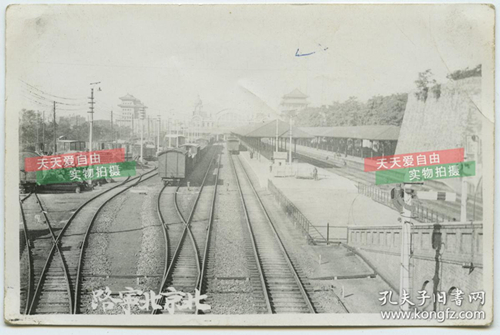

上面这张是民国北京正阳门火车站往西,京奉铁路正阳门东车站到东便门之间全景老照片

我小姨讲过,姑是广东人过去对小孩子的称呼,包括男孩子也叫X姑。因此,我大舅叫大姑,我大姨叫庆姑,我小舅舅、我妈虽然生在苏州,也跟着叫了赛姑、丰姑,只有我小姨,她是后来生在北京的,叫佛宝,据说是因为她出生那天是阴历观世音的生日,世间称观音诞,因此她最初叫观宝,但另一个叫观宝的孩子却死了,于是改叫佛宝。

广东人管小孩儿叫X姑,而四川人则管孩子叫X官,是希望孩子长大做官。因此刘家(三姨公)的四个孩子小名都以官结尾,分别是桂官、金官、珍官、澍官。

说到我妈的大名,我小时候就听她说,那个“菶”字她父亲是从康熙字典里给她取的,从小大家就叫她方feng,约定俗成的叫了几十年,直到前几年,亲戚们建了微信群,我表舅吴喜之突然说,那个字在康熙字典里:【唐韻】边孔切,音琫。应该读“beng”,我晕。

我大姨的名为菁jing,可是大家都叫她qing。

而我六姨婆的名字叫受(鸟)(字已同),据说这名字是我外公起的。六个姨婆的名里本来都带“鸟”或与“鸟”有关,不带的是后来自己改的。太外婆生到第六个女孩,给她起了个小名叫“小同”,意思跟前面一样,尽是女孩儿,大名懒得起了,当然这纯粹是我臆断的。这受(鸟)也不知谁是偏旁谁是部首,因为汉字里压根儿就没这个字,但也叫了90多年,直到她去世。

可见那个时代人们对名字多么不严谨,也是,那是一个很多女人连名字都没有的年代,嫁人后就只能叫个“陈王氏”之类的,哈哈。我妈家族新派,上几代女人嫁人后不但都叫自己的名字,不叫什么氏,而且大多都能干、厉害。

好吧,这些都属于画蛇添足,而且是添了个巨足,现在说回正题。

关于到北京的时间前辈们的说法还是有歧义的,因为大阿姨回忆说:“我娘带着我们离开苏州到北京的时候,记得是1919年冬天”。

前门 (正阳门) 火车站修建于1906年,共有三座站台,其中两座是风雨棚。候车室在车站的两端,普通旅客在站内大楼候车,头等舱、二等舱则备有专用候车厅。站内设有问事房、客票房、行李房、公用电话、厕所、无线电报等

我妈是1918年11月出生在苏州,综合大舅和大姨两人的描述,觉得应该是1918年冬天到的北京比较合理 。因为如果是1919年冬天到的北京,我妈名字应该早已起好的,如果是1918年秋天到的,我妈还没出生的,所以我觉得不可能。

但我大姨的女儿、我表姐贺凯芬刚刚分析说,“关于进京是1918年冬还是1919年冬,综合小方(本老太也)文中资料,多半就是1919年初进的京,因为冬至一般是在阳历12月22日,所以冬天的大部分时间是在来年的1月和2月,从冬至开始数九,三九四九是北京最冷的季节。因此,我妈说是1919年冬,指的应该就是1919年一、二月份,这也符合小方妈1918年11月出生,外婆坐完月子后上路的推断。”

外公方遥所以在苏州和到北京后(开始几年)一直和岳父家一起住,是因为他和他的岳父陈韬是发小,方遥只比他丈人陈韬小三岁,比丈母娘庄曜孚小两岁。方和陈是从小一起长大,关系很好。我外婆又是我外公隔一辈的表妹,他们都是赵烈文家族的后裔。实际上我妈家族的联姻关系要比《红楼梦》里还复杂。为什么我外公娶了发小的女儿?那是一个很长的故事,在这里不赘述。

外公方遥、外婆陈鸿

二、北京初印象

说起来北京可是方家祖上的老家。大姨说“明永乐十九年明成祖从南京迁都北京的时候,方家祖先以锦衣卫指挥职护驾,并从此定居大兴县。方家庄--即现在的方庄--因此而得名,方家祖坟就在这里。”我听大姨讲过,她小时还在方庄的一个“鸡鸣XX寺”里(她记不得具体名字)见过祖宗的牌位,包括我外曾祖父和外曾祖母的,外曾祖母的是个贞洁牌位。

600年前方家祖先“扈跸入燕”,现在方家后代北上谋职,应该说方家这次也算是“荣归故里”吧,呵呵。

从江南水乡一下到了帝都,韵味完全不同。北京虽然土,但那是五朝帝都,有皇宫、王府、老城墙、护城河、大公园、宽大笔直的马路,还有小胡同、四合院,有皇宫出来卖东西的、摇煤球的、送冰块的,还有新式电影院、戏院、溜冰场、电灯、电话,更有南方人没见过的两把头的满族妇女、骆驼瘦马、老树寒鸦、下雪、结冰、刮大风、一街筒子的黄土,最新奇的是老北京的吆喝声……。

这些我会在下面各篇中慢慢叙述。

我大姨到北京时是一个10岁的小丫头,后来垂垂老矣还能把对北京的初印象描述的那么清楚,说明在脑子里印记太深了。

1921年,我大姨12岁,以新奇的眼光看着这个世界

我大姨说,进京之前大人们就告诉几个孩子,北京那个冷啊,男孩子在外面撒尿,一撒出来就冻成冰柱子了,得拿个小棍“乓”一敲……。

真到了北京,撒的尿冻成冰柱子没瞧见,但其他各种新鲜事儿让她眼睛觉得不够用,“北京冬天到处是风沙,街上的黄土有半尺厚。北京有太多我感到新奇的事物……我会立在路旁,愣愣地看好久好久。最使我感到新鲜的是常从街上驶过的大蓬骡车,车前盘腿坐着身着艳丽旗装,梳着光亮的两把头的满族妇女。”

坐在马车上梳着两把头的满族妇女

注意呦,这满族妇女就是二把头,不过上面那张图她的二把头和车都黑成一团了,所以看不清楚

“更好玩的是满街的骆驼队—那时候没有马,都是用骆驼来拉货拉煤的(那时是有马的,见下面叙述--本人注)。那些高大的骆驼,或立或卧在街边,厚厚的嘴唇慢悠悠地蠕动着;站着的骆驼,哗拉拉一长泡尿,好几分钟才撒完;冒着蒸气的热尿,在街上的松土里冲出一个个深深的小坑。所以北京'无雨三尺土,有雨三尺坑',也说的是骆驼撒尿的坑。”

运煤的骆驼

我大舅书里说“煤都是从城外运来,运输工具就是大车,其他笨重的东西也都是用大车运载,一般是由马或骡子拉。或者只有一匹驾辕的骡马,有些载重大的车子则还有一匹或两匹牵引的骡马。一些道路由于常行驶大车,路上留有很深的车辙。”

大姨和大舅的叙述是不一样的,似乎大姨的叙述更靠谱。查网上,上世纪20年代,北京冬天烧的煤炭全是由骆驼从西山门头沟、磨石口等地运来的。那会儿,专门走煤车的阜成门,一年到头门洞里叮叮当当的驼铃声响个不停。

城门楼下的骆驼队

马车运货

北京人也的确用骡马拉车,但是运的是别的物资,很有可能大舅说的运煤的车留下的车辙印,其实是运别的东西的大车留下的。

清末北京街道,那时还很少有沥青路,一下雨道路就很泥泞。马车走过留下很多车辙印

三、北长街的一年

1916年北京详图

大舅和大姨都说,方家到北京的第一个住处是在北长街,是和他们外公家住一个院子。

我三姨公到北京后也与岳父陈韬家住在一起,至于什么时候搬离的就不知道了。

那时南北长街一带是北京城里的黄金地段,即是市中心,又可以说是北京城的CBD(后面会谈到)。

陈家、方家住的是离北口很近的路西的一个四合院。出北口过马路左手边是北海,右手边是景山公园,马路东面是护城河岸,再向东就是故宫大门了。不过那时北海还没开放,故宫还是紫禁城,里面住着溥仪的小朝廷。

我以前常常想,当时选择进京后在这一带居住,一定是精明的太外婆仔细挑选的结果(因为太外公不管家事,他每月的工资扣下自己买古玩的钱,剩下交给家里掌柜的就完事了)。太外婆庄曜孚是“中国顶级书香世家常州庄氏”的一员,有名的能干,不但养活了八个儿女,而且画画、持家都是一把好手。太外婆选中南、北长街靠近南北两个出口的院落,更是英明,因为住房离两个口那么近,不但出去坐车、办事方便,游玩儿更便利了,不光有景山、中央公园(即现在的中山公园,那时刚从社稷坛改建成中央公园不久),而且搬到北长街的第二年(1919),北海也开放了。

1920年的北海公园

故宫博物院是1925年正式成立的,但它开放前也可以找路子进去参观,只要到清华大学去借参观券就可以了,我大舅就进去参观过两次。

故宫1925年开放,我妈的三舅公、太外婆的哥哥庄蕴宽是故宫博物院的庆典主席,由他宣告故宫博物院正式成立。从1925年至1927年他兼任着故宫博物院临时董事会董事和“维持会"副会长。那时陈家还住在南长街。

1925年故宫博物院开幕

故宫博物馆职员清单

后来看了我大姨的口述,才知道当时选择住在那里的主要原因是为了家里几位“掌门人”上班方便。大姨说:三舅公庄蕴宽“在前清时就是重要官员,但他思想进步,支持辛亥革命,袁世凯称帝时他曾发起反袁运动。”1914年庄蕴宽任平政院肃政厅都肃政史。1916年4月至1927年2月,他担任审计院院长。经他介绍,我太外公、外公、三姨公也在政府中担任公务员。外婆在这个地段租房子,就是为了便于他们上班,同时孩子们上学也不算远。

肃政厅的职权有:“纠弹国务总理、各部总长的违法行为及各级官吏的违法违宪、 营私舞弊、溺职殃民之行为;对于人民未陈述之事,得依法向平政院提起诉讼,并监视平政院裁决的执行。 ”这简直就是现在的中纪委,是一得罪人的活儿。审计院也是同样,要想铁面无私,必须自己行得正坐得端。庄蕴宽的为政清廉是很有名的。

我妈他们的三舅公庄蕴宽

1914年外公刚到北京时是在肃政厅工作(下面这个任命书我从哪里找到的想不起来了)。后来他去了审计院。

庄蕴宽任命方遥为肃政厅书记官

从我这辈说,这里说的“三舅公”是我外婆的三舅,“外公”“外婆”是我的太外公和太外婆,“父亲”是我外公。下文中提到的“舅婆”、“舅公”也是我太外婆和太外公,苏州人管外婆外公叫舅婆舅公。

我后来在网上查了一下,陈家、方家、刘家刚到北京时,北京还没有有轨电车,直到1924年底,北京第一条有轨电车线路才开通,是从前门开往西直门的,老北京管那叫“diang diang 车”。因此那之前出行多是坐黄包车。并非我想像中的出门就可以坐街车。

diang diang 车

庄蕴宽作为审计院院长,有自己的马车。我太外公、外公还有三姨公属于科长级别的官儿,外公的官衔叫作协审官,那时的公务员薪水很高,外公月薪有二百多,三姨公的官衔叫庶务,他们三人都有自备的人力车,各有一个车夫。但是搬到南长街后,方家的经济状况开始出现问题,我外公的车子就卖了,车夫也辞掉了。

民国时期人力车

在北长街那里,陈家、方家一共住了一年。

(待续)

本文经作者或其家属授权发布,版权归作者所有,文责由作者自负。