----作者:陈立

五

父亲以后能够从事他向往的师范教育,与专区文教处秦和鸣处长是分不开的。父亲留有1951年12月常州专署文化教育干部学校全全体人员的照片一张,那时秦和鸣只二十六岁,是个年轻的老革命。秦处长是武进魏村人,1939年十四岁入党,1947年上海大夏大学(现华东师范大学)教育系毕业。

常州革命史资料选编 第8集“解放战争时期常州地下党活动情况综述”记载:“1949年2月2日,秦和鸣等人在武进卜弋桥召开会议,宣告成立城工委。秦和鸣任书记,组织委员罗我白、宣传委员章振之、青年委员徐星钊、妇女委员廖素青。城工委建立后一面继续发展组织,一面进行迎接大军渡江解放常州的准备工作。”

“…解放战争时期,除城工委及仇国良、邵乃奋在常州建立的组织外,中共苏锡常工委等党组织亦派地下党员潘超、熊庆生等进入城区、戚墅堰机车厂活动建立组织。”“第二条战线—华中十地委、茅山工委领导的城市地下党工作”(续集)

秦谷明 原华中十地委、茅山工委领导的地下党组织系统概况”记载:“罗我白,1947年11月参加上海航空工委领导的地下党组织,1948年9月同秦和鸣接上关系, 1949年1月转移到常州武进地区发展了贺祥林、姚锡华、王军入党。”“1947年8月秦和鸣在常州介绍章振之(抗战开始后去后方,1939年在湖南沅陵入党,后失去组织关系,抗战胜利后回常州,此前在广西日报当编辑)重新入党”。“章振之1949年1月离开罗墅湾小学,1949年2月2日成立城工委,章振之任宣传委员。”

常州革命史资料选编 第8集 罗我白“若微读书会”记载:一、若微读书会的成立…会后几天就成立了若微读书会罗墅湾小学分会,子佳中学教师张广汉和学生……,等成立了子佳中学分会,同时罗溪河东的敦本小学教师王军、罗旸、陈啸天、张清能也立即组织了敦本小学分会。二、…三、若微读书会的主要活动

(六)组织联欢活动

联欢活动一般是各分会分散举行,大多利用假期或星期天,有时是几个分会联合举行。敦本小学还经常教学生和附近农民唱革命歌曲与进步歌曲,带头扭解放区盛行的秧歌舞。举办农民夜校和组织少年先锋队,推行陶行知的教育思想和方法,这些活动引起了特务分子的注意,他们把魔爪伸向了罗墅湾的若微读书会,一天黎明常州来了几个便衣特务,企图抓捕张幼梁、王军,由于我们事先掌握了这个情况,采取了措施才免遭毒手…。

…,1949年1月,我和张幼梁、谢良诚、谢小帆、金铭言等奉命由上海回到了武进北部开展新工作,…复旦大学的若微读书会活动无形中停止…。

秦处长介绍父亲到私立常州中学任教,一周后将他调到武进(常州)师范,1950年3月又将他调到常州专署文化教育干部学校任教导处任副主任,教导处主任就是章振之。父亲说章振之比他小一岁,父亲桂林的熟人章振之全认识。他们年龄相仿,经历相仿,同是“天涯沦落人”。文革一开始章振之就被冲击,我后来问过刘干、瞿中铭、谢良诚的夫人李阿姨。

○ 刘干(原苏南专署常州文化教育干部学校组织科科长):章振之解放前发展了一个姓严的,审干时出了问题,章振之受了处分。他的党藉没有恢复。

○ 瞿中铭(原城工委地下党员):章振之主要在上层人士中活动。姓严的是汽车公司的小开,90年代城工委地下党员在镇江集会姓严的他也出席了,当时我还笑他,你平了反章振之还揹着处分。

○ 李阿姨:当时他们(罗我白、张幼梁等复旦学生)只有谢良诚一个人在罗墅湾小学。他们都不能回罗墅湾。罗我白兄弟六个,罗旸是罗我白的哥哥,老大。

当时罗我白和潘超都在地委宣传部,父亲与潘超的关系使罗我白心中不快。革命队伍虽然有一个共同目标,但共同目标下的人际关系,其实是很微妙的。解放后和地下时期不同,湖南的人文和常州的人文也是有差别的。党并不像父亲想的是“铁板一块”,而这一点他很晚才省悟到。

父亲1986年6月的申诉信中说:49年4月(8月),我到常州专署文教处报到,秦和鸣处长对我说:“老陈,罗我白同志要你回罗墅湾担任子佳中学校长兼敦本小学校长的。”我说:“一个人担任两个校长,一个在河西,一个在河东,相隔几里路,干得了吗?”秦说:“你知道罗墅湾是罗我白的家乡,你不去他会不高兴的。”我说:“我要解决组织关系,在城里方便些。”秦默然。不久,罗我白告我们:“你们在城里,组织关系一辈子也解决不了的。”接着,“五一”(应是“五卅”)敦本小学学生参加城里大游行,“陈啸天在家里睡大觉”等谎言散布出来了。

我后来问过王军,罗我白这个人是不是气量很小?王军说,罗我白的个性是有毛病的,心胸狭窄,妒忌心强,忌才。当时常州工人报有个姓曹的就很受他的排挤。蒋仁法先生说,罗我白是复旦大学新闻系的高材生。刘干说罗我白、王军都很能干的。

为了找到石磊,父亲记述:“我去信北京徐特立苏南刘季平,都说十年了不知在何地工作。后来潘超调北京工作,不久来信说石磊在长沙市委会工作,我把原信和地点交给了组织。”

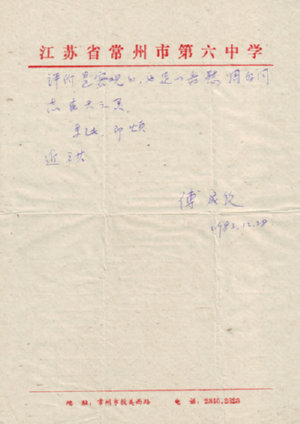

潘超1950年1月28日来信,全文如下:

啸天同志:

昨日在旧时同事处打听到了石磊的下落,谨告如次:石磊现改了名,改什么?因原传此信消的人不在京,故无从知道,但肯定的是石磊现任长沙市委书记,其妻在衡阳市副市长,叫陈维清。这人你们或许认识。因为是湖南人,所以这个消息是可靠的,特寄给你。

你可写两封信,一样的内容交刘部长寄去,可靠一点的话,你再写两封,一寄陈维清转石磊,一寄长沙市委会转石磊书记亲。

祝好 周白同志好

弟潘超 一月二十八日

父亲记述:“1950年五月底组织上接到了石磊由长沙来的证明信,证明当时情况,因组织无法照顾而失落的原因。地委组织部研究后结论组织关系暂时不能解决,需要考验。指出了我的生活作风缺点,有自高自大,功臣思想,并要我努力按党员要求自己。”

上图:潘超的来信及信封

根据地委组织部郭颖的通知,父亲说他们的组织关系,是因组织无法照顾而失落的,可是1953年常州文化总支审查下来,可不是这回事。1967年无产阶级文化大革命进入清理阶级队伍后不久,常州教工宿舍的孩子们中流传着“陈啸天是叛徒”之说。1968年底大姐夫得知“岳父历史上有政治问题,爱人密级不够,所以不能调进核工业基地青海“二二一”厂工作。1988年10月,父亲“玉汝于成”,获得组织上给予的离休后,为此,当年说“陈啸天是叛徒”的孩子的父亲,要求“翻翻陈啸天的档案,看看他是个什么东西”。一个人被尊为“东西”那问题就很严重了,而档案那是很神秘的东西。

1950年“三反”“镇反”的同时,教育界开始清算资产阶级反动思想。1950年10月,《人民教育》发表署名文章《杜威批判引论》,矛头开始指向“党的忠实朋友”、“党外布尔什维克”、“伟大的人民教育家”陶行知。1951年2月中共中央政治局决定整党,3、4月间召开的第一次全国组织工作会议提出整党要清除八种人。5月开始批判电影“武训传”,这场批判以文教界为重点。由于陶行知生前鼓吹“武训精神”直接催生了“武训传”,所以陶行知被人民日报点名,其人其事连同其教育思想被一并划为禁区。7月北京大学校长马寅初提出教师要接受思想教育,暑假全国教师开始思想教育学习。11月中共中央决定在学校中进行组织整顿和开展思想改造运动,在全国范围内组织教师集中学习,开展人人过关的面上运动。文件三令五申号召斗争,肃清资产阶级反动思想的流毒。

肃清资产阶级反动思想的流毒的模式,就是1942年以弄清党员是否是“半条心”、“两条心”为目标的延安整风运动,方法是每个人写详细的个人自传。父亲在1951年知识分子思想改造运动中写的个人自传,由自传年表和自传两部分组成。自传年表就是个人简历,由时间、年龄、事略组成。自传就是个人自述。每个人的自传要经小组评定,个人根据小组意见再做进一步的检查、反省,直至小组通过,思想改造才算过关。

父亲与陶行知、生活教育社有渊源关系,自然不能不深刻的检查:“我开始教育工作就是一个生活教育社社员,生活教育社也没有一定组织形式,只要承认生活教育理论主张,参加一些实际工作,就是社员。从我开始工作我与生活教育社关系来看,很自然的我是一个生活教育社社员,这一点组织上也很清楚的。1940年5月我在广西桂林时接到重庆育才学校马侣贤先生信,要我和在桂林生活教育社的同志联系,介绍我去生活教育社在桂林主持的刘季平、程今吾同志。当时他们住在桂林观音山下。程今吾也在,我们未谈话。一见面他说我们正在办登记,你登记一下吧,以后好联系,这样我就登了记,随即他发了一个社员证给我(以前生活教育社没有这样的形式的)。为掩护自己的工作所以想以生活教育社姿态出现,避免引起人家怀疑,因为在当时生活教育社是一个进步的教育团体”。

小组意见提出:他“参加了革命组织,又自行去参加生活教育社,然后再来通过组织,在这一点上表现组织观念不强,在检查中没有提及。与组织失去联系以后,在革命积极性上表现的不足,后来又受资产阶级及民主思想影响,削弱了斗争意志,这方面在检查中批判得不够深刻”。为此他深刻检查道:“由于我的阶级出身,在旧社会里当然是遭受了不少鄙视和污辱,没有丝毫社会地位,对旧社会的仇恨与我的生活痛苦密切结合着,是无法分开的。虽然在消极方面自己挣扎着向上爬,当一接触到真理,马上会激起内心反抗的怒吼,积极参加到革命洪流里去,这是很自然的事。但由于对革命真理认识不足,一离开了革命队伍,而未能积极争取跟上革命队伍,只是抱着消极单纯的“守节”的态度,这是革命品质最可耻蜕化的思想,我虽然未直接参加反动派的组织,但是’不革命就是反革命’,这是真理,我已明确认识到”。“在旧社会里我是受了吃不饱、穿不暖、流浪式的教书生涯,实由于我在教育界思想上长期受着陶行知的教育思想最深,虽然在革命的一面是起了一定的作用,但在消极的反动的教育万能的思想上是腐蚀了我的斗争意志的,而又加上在我的社会关系中虽然初期接触了一些革命工作同志,他们给了我不少启示和影响,但长期接触的如马侣贤先生和在主要关键中接触的李桦先生,都是带有浓厚的自由主义色彩的进步的知识分子、教育工作者,十多年来的教育工作,主观上未投降敌人,但在客观上做了敌人的帮凶,这是我的历史上最大的罪恶。”

1950年十月初版的“怎样写自传”(作者沙霖)中指出:自传是每个人的一面镜子,从这里面,你的一切都无从逃避和隐瞒,那些说谎的自传只要一到眼就可以看出里面的漏洞,里面吞吞吐吐的不坦白部分一到眼也可以看出一个线索。父亲的自传到审干时就审出漏洞来了。

父亲死后,我看到他手抄的中共常州市委组织部1984年五月十五日下达的“关于陈啸天同志脱党期间党籍问题的复查情况及处理意见”:1981年以来,陈啸天同志(并代表其已故爱人周白同志)曾分别向中组部、省委组织部、常州市委组织部和教育局党委多次申诉,要求恢复1937年12月入党的党籍,现将复查情况及处理意见汇报如下:

一、入党与脱党的经过情况陈啸天,周白同志于1937年9月同进安徽黄麓师范学习,同年十月该校解散,两人一起参加进步老师金步墀组织的抗日宣传队,从黄麓出发经合肥、信阳、武汉到达湖南长沙,宣传抗日。在长沙经剧团指导者时玳同志介绍,认识了八路军长沙办事处郭建同志,1937年12月由郭建介绍,陈、周两人入党。入党后,经组织介绍,先后在岳云中学、铜官陶业小学边教书、边开展革命活动。1939年1月,由组织安排在塘田战时讲学院工作。1939年6月湖南形势紧张,经组织同意转移广西,后由金步墀介绍到阳朔国民中学任教师,当时党的联系人是石磊。1940年底,陈调桂林师范任教师,此时石磊同志已调去重庆工作将陈的组织关系移交给桂林八路军办事处。据陈交待:1940年寒假办事处已撤走,只接到石磊一封信,内容为:“我已安抵重庆,我有一个朋友要到桂林来看你们,你们安心工作。”在桂林一直等到1942年仍无人来联系,1942年10月离开桂林师范。先后到过富川中学、兴安中学任教师。1944年3月到湖南,先后在扶轮中学、精忠中学任教师。1944年9月在宜章、汝城等地摆地摊维持生活。1945年3月,由民主人士李桦先生介绍在汝城伪第九战区长官部编辑室印刷所做校对。1946年9月失业回安徽当涂采石镇家中。1947年8月在南京大中中学任教师。1948年10月又失业回家。1949年2月由马侣贤先生介绍在武进县敦本小学任教务主任。1949年8月由秦和鸣(在专署文教处工作)介绍在武进师范任教师。

二、原结论意见解放初期,陈啸天、周白曾向组织要求恢复他们党籍。1953年六月三十日中共常州市文化总支调查后的结论认为:陈从脱党直到江南解放前后达八年之久,但在这么悠长的年月中,未有找党的积极行动。尤其在解放前夕在敦本小学,明知王军、罗我白等同志为我地下工作同志,也同样没有任何寻找关系之表示。苏北解放区仅是一江之隔也未去找组织……,根据中央组织工作若干问题的决定,不予恢复党籍。

三、复查情况1、脱党原因据石磊同志1950年2月20日和5月14日证明:陈啸天、周白同志1939年至1940年夏天在桂林时党的关系,我可证明。40年夏我离桂林时他们的关系即交当时桂林办事处了。我现在负责证明,陈、周与我联系时无问题。为什么后来无人联系,当系环境关系,不能怪他们。由此可以认定陈、周两人被迫脱党的。2、脱党后的表现通过整党、审干等历次审查未发现重大政历问题,唯在文革期间,查出陈曾参加过国民党,后陈交待:在1940年集体参加国民党是石磊同意。经查,石磊同志证明,对此事已记不清了,如他请示过我我是会同意的。我们认为,即使是经过组织同意,在解放后历次运动和重新入党时未向组织交待亦是错误的。陈、周两人自40年脱党到49年4月解放,长达八年多时间,未有积极寻找党和参与革命活动的实际行动。据本人近年来申诉,解放前夕在敦本小学任教期间,“与地下党发生联系、积极工作,迎接解放”。对此问题,解放初期组织上曾作过调查。据地下党员王军、罗我白、章振之等五位同志证明:陈、周两同志“在敦本小学,明知我们有地下活动,但从未主动向我们要求接上关系,而我们当时认为没有破坏革命的行为,但工作表现并不积极和普通的群众一样,所以也没有发展他们”,“渡江前夕他们工作地区已听到枪声,他们怕得要命连忙躲到邻村去。解放军过了江,快到罗墅湾镇(离他们学校只有半里路),人家在贴欢迎标语,他们没有行动,解放军到了镇上他们学校的小学生,由骆振华、王军同志等领了扭着秧歌到镇上欢迎,但是校务主任兼教导主任却坐在学校里毫无动静,周白也是这样。”这次复查,我们又找了王军、罗我白、章振之等同志核实。据王军证明:“当时陈啸天和周白的表现一般,也没有提出要求恢复党籍或主动找党组织的表示。在当时活动中的表现不如罗旸等非党积极分子那样主动积极。”罗我白证明:“当时我认为陈在学校既不靠拢我们,也不破坏我们,他胆子小,连当时地下党外围进步团体若微读书会的活动也没有参加。”

四、处理意见综上所述,陈啸天、周白两同志确于1937年12月入党,1940年被迫脱党。在脱党八年多时间里找党的行动是不够积极的。对照中共中央发(1982)24号文件第4条,即党员被迫脱党后,有的有条件找党而没有找党,有的虽找过党,但行动上不积极致使脱党时间较长(三年以上)的;或入党时间短,脱党时间较长,这些同志在脱党期间尽管有过进步活动,他们的党籍也不能恢复。经研究,决定维持1953年6月30日中共常州文化总支的处理意见,陈啸天同志的党籍不能予以恢复。

他的错误昭然若揭。

石磊“1940年夏”就离开桂林了,怎么可能在“1940年夏”以后同意他“去桂林师范任教育教师,并告诉我办事处将撤走,你们站在自己岗位上工作。不久有同志来和你们联系,有事可写信寄重庆红岩嘴办事处”呢?他们的关系不是交桂林办事处了吗,他为什么不去接上组织关系,后来无人联系能是理由吗?陈、周与我联系时无问题,不与我联系时有没有问题呢? 显然陈啸天在说谎,在欺骗组织。如果陈啸天是党员,按当时整党应清除八种人的规定,其中第六种是在重要情节上隐瞒或欺骗组织的人,他就是第六种人。

石磊同志调去重庆工作将他的组织关系移交给桂林八路军办事处后,他调桂林师范。他在“1940年夏”组织关系交桂林办事处后,在八路军桂林办事处撤走前没有去接上组织关系,査中共七大党章第一章第十二条规定 :凡党员及候补党员,没有正当理由,在六个月内不参加党的生活,不进行党所分配的工作,又不缴纳党费者,即认为自行脱党。夏天5、6、7三个月,就是石磊同志7月调去重庆工作,至1941年1月20日八路军桂林办事处撤走以前,他不进行党所分配的工作也有六个月了,按党章规定, 1940年夏他已自行脱党了。因此他不是“因组织无法照顾而失落组织关系”,而是由个人错误所致自行脱党的。

“1939年6月湖南形势紧张,经组织同意转移广西,后由金步墀介绍到阳朔国民中学任教师,当时党的联系人是石磊。1940年底,陈调桂林师范任教师,此时石磊同志已调去重庆工作将陈的组织关系移交给桂林八路军办事处。据陈交待:1940年寒假办事处已撤走,只接到石磊一封信,内容为:“我已安抵重庆,我有一个朋友要到桂林来看你们,你们安心工作。在桂林一直等到1942年仍无人来联系,1942年10月离开桂林师范”。

他虽然出身贫苦,有一定的革命热情,但他长期受资产阶级自由主义知识分子思想的腐蚀。湖南形势紧张他要求转移广西,广西形势紧张时加入生活教育社、调桂林师范,组织关系移交给桂林八路军办事处后,不去接上组织关系。中国的知识分子从大革命以来,在形势紧张时就表现动摇,没有工农分子坚定,这是有定论的,他的表现完全合乎这个定论。他在“形势紧张时思想动摇,所以他变节逃跑”,这大概就是他的“历史政治问题”吧。

经过考验,1956年父亲重新入党了,当然可用不可信,所以不能从事政治工作,不能当正职,但这一点一般人是搞不清的。1961年常州师范撤销,父亲调常州市一中并擢升为副校长,不久又抽去搞“四清运动”,他好像要“出人头地”了,但我感到父亲精神上有一种莫名其妙的紧张。1962年我高考复习时,有一天中午他回来突然对我说,“我当年的上级找到了,他叫钱瑛”,过了几天他又说“搞错了,是曹瑛,他出国到捷克当大使去了。钱瑛是女的。”他的遗物中有从阿尔巴尼亚画报上剪下来的曹瑛的照片。显然他的紧张与他当年的上级有关。

无产阶级文化大革命中,南开大学红卫兵“八一八”战斗队首先发现,校党委书记高仰云不明不白地从北平“草岚子”监狱出狱,一查旧报揪出了薄一波、安子文、刘澜涛等六十一个大“叛徒”,从此全国掀起查旧报“抓叛徒”的高潮。受此启发,常州市一中专案组也从广西的旧报上查到,阳朔国民中学集体参加国民党的名单中有陈啸天,原来他是一个‘真国民党员’。市一中专案组在江西找到郭光洲,(不是文化革命,父亲还不知道郭建就是后来江西省革命委员会的主任郭光洲),那年头郭光洲说知道陈啸天这个人但没有介绍过他入党,这样父亲的“真国民党员假共产党员”就验明正身了。一个假党员还“坐过周恩来的包车”?父亲的问题大了!父亲说他加入国民党是经组织同意的,但专案组正为常州清理阶级队伍的重大收获而亢奋着,加入国民党组织还会同意?什么组织?这一来父亲的“真国民党员假共产党员”就验明正身了。根据毛主席发出城市居民到农村去的指示,在既没有证据证明父亲加入国民党是经组织同意,也没有证据证明父亲加入国民党是未经组织同意的情况下,父亲被下放农村。校革命委员会核心组开出的条件是:下放,党籍可以保留。不下放,党籍就不保留。这下点到父亲的穴上了。

上图:母亲

母亲1957年任常州市第二中学整风领导小组组长时,对排队划右派引蛇出洞的做法十分反感。1958年调常州市委宣传部理论教育处,后很长时间在戚墅堰机车厂、铁路中学调研。理论教育处辙销后调常州护士学校任教导主任。时值三年自然灾害,她对校长兼书记的专横跋扈、多吃多占不满,由此种下祸根。1961年冬,在讨论她因反右停止的转正时,常州市第二中学支部证明她调常州市委宣传部后,组织关系还在二中,但她未回学校过组织生活。据此常州护士学校支部判定,按党章规定“六个月不参加党的生活”,周白已自行脱党,故其候补期应与取消。父亲“在解放后历次运动和重新入党时未向组织交待”自己的“失节行为”,已经对组织犯了罪,现在组织上给了自己赎罪的机会,党籍还能保留恩重如山啊。这个家里不能两个人都把党籍丢掉,他只好选择了下放。按常州的规定:“一人下放,全家光荣”,于是父亲率领属于“老弱病残”病休在家拿劳保的母亲、上学的妹妹,去了弟弟插队的金坛县登冠公社王甲大队。因为带了党籍,所以他在乡下还当了公社“上山下乡办公室”的主任,主要解决城市下放居民的实际困难。抗战时金坛县是新四军的根据地,参加过新四军的人不少,‘双十协定’后新四军北撤,有一批人割舍不了家乡没有北上,在这个环境农民的眼中,陈啸天还是“老革命”,况且他一个月还拿九十四块钱,连公社书记也没有他拿的多。农民的实在给了他一点安慰,人都是有点虚荣心的。王甲是 “金嗓子”周璇的老家,不过此时父亲已全无看了“十字街头”、“马路天使”后向往艺术的激情了。四个“知识青年”一个病人,在“广阔天地”里怎么个作为法? 在连续的打击下,1972年12月母亲在精神几近失常中离世了,父亲很内疚。

上图:全家合影

常州市一中的校史上记载:“陈啸天,1961年任副校长,1969年下放”,隐去了父亲“真国民党员假共产党员”之恶,也不宣扬清理阶级队伍的重大收益,当然这是新史笔,宜粗不宜细了。

解放后中共中央“关于秘密党员加入国民党问题的指示”没有公开过,地下党本身就不是可靠的,脱过党的父亲岂敢交代?他有几个胆?比父亲地位高多了的“六十一个”还是经中央批准的,他们不也都“噤若寒蝉”吗?父亲离世前我问他,加入国民党的事为什么不交代?答:讲了你还想上大学?

就我所见所闻,他说的是实在话。

(待续)

本文经作者或其家属授权发布,版权归作者所有,文责由作者自负。