----作者:陈立

一

父亲陈啸天,原名陈金宝,1916年11月23日(农历丙辰年十一月初一)生于安徽当涂采石镇一个种菜的农民家中。因为穷,为以后好去学个生意,家里让他读了二年私塾。兴洋学时采石小学鲁庭奎校长为了报祖母家的恩,收他读了三年洋学使他成为采石小学第一届六个毕业生之一,据其自述:“除了算术最坏,其他学得都很好”。科举虽然早就废除了,但在农村“读书做官”的意识根深蒂固,人们心目中洋学堂的(小学)毕业生就是“秀才”,而“秀才”将来是要“出人头地”的。他深受这种意识熏陶,所以在1951年“知识分子思想改造运动”写的自传中,他深刻检查自己:“旧教育使我产生了‘往上爬’的思想,例如在小学毕业后,明知我的家庭经济环境不能使我升学,而我挣扎去考晓庄师范,很明显自己想进一步的来提高自己,好变成统治阶级向社会‘士大夫’上爬,至少变成统治阶级的最恶毒的工具,这是我的思想意识的主要根源”。

小学毕业后他不肯去学生意,为此还哭了一场,鲁庭奎联系在采石小学教过他的老师马侣贤,马侣贤答应介绍他进晓庄师范半工半读,1930年春他去了南京。不料到南京时却碰上晓庄被当局查封的风波,等待中晓庄的教师张家樾先生手把手地用生活教育的“教学做合一”启蒙了他,后来马侣贤先生把他和另外一个少年张世德带到中华门外的蚕桑实验场,让稍大一点的张世德考研究生,他考练习生,结果张世德被录用了而他未被录用,他就跟了张家樾先生回采石了。马先生后来告诉他,张世德就是张劲夫,父亲记述1937年7月8日到上海大场山海工学团,当时“山海工学团的负责人是张薪夫(解放初浙江省政府秘书长)”,其实就是张劲夫。都不是小时候的样子了,张劲夫就成了山西人张薪夫了。

生活教育是上个世纪“教育救国”思潮下的乡村教育运动中,美国哥伦比亚大学杜威博士的学生陶行知先生,从中国是农业社会的现实实际出发创造出来的一种教育理论:“社会就是学校,生活就是教育”,“在做中学”,“在教中学”,“教学做合一”。因为切合实际,很受欢迎。以后为解决乡村教育需要大批教师的现实,陶行知先生又创造了师父传徒弟的“艺友”制。张家樾先生将生活教育带到采石小学后,采石小学也要搞“艺友”制了,因为父亲去晓庄“进修”过,采石小学就叫他做张先生的“艺友”,他记述:“1930年下半年我就做了陶行知学术的试验品,做着艺友(助教),‘在做中学’,‘在做中教’…。陶行知先生办晓庄师范,他以一百万个乡村小学改造一百万个农村的口号和思想,这个精神感召了我。我也想做这个思想中的小罗丝钉,我的改良主义教育思想由此萌了芽,开始潜伏在我的思想中”。后来采石小学为响应陶行知先生“以一百万个乡村小学改造一百万个农村” 的号召,决定在离采石镇十几里的陶庄建立一个分校,因为他是公认的“干才”就叫他去办。他学了晓庄的办法与农民做朋友宣传读书的好处,开始动员了几个孩子来上学,学校就算办起来了,那时他十六岁。渐渐学生多了他就带了一个“艺友”办起了复式班,县里督学来看了后认为这个学办的还不错,但这是小学生教小学生,而小学生是不具备教师资格的,这样一说他就不能不去弄个教师资格了。听说马侣贤先生在巢县洪家疃张治中办的黄麓乡村师范附小当小学校长,他跑到巢县洪家疃找马先生,希望进黄麓读书好取得一个教师的资格。马先生认为他有前途,但不赞成他为了资格去读书。马先生说“要靠做中学,不要靠资格”,就把他留在附小当了二年级级主任。他认认真真地啃着马先生的“晓庄丛书”,老老实实的在做中学,因为“业绩”出色,学期终了黄麓师范校长杨效春(浙江义乌人)也请了他到家中吃饭。杨校长说这是“尊师”,这是他没想到的,因为他是小学生“不具备教师资格的”,不料后来附小出了共产党,马先生因“有红色之嫌”被撤了职,这样一来他只好回采石去了。

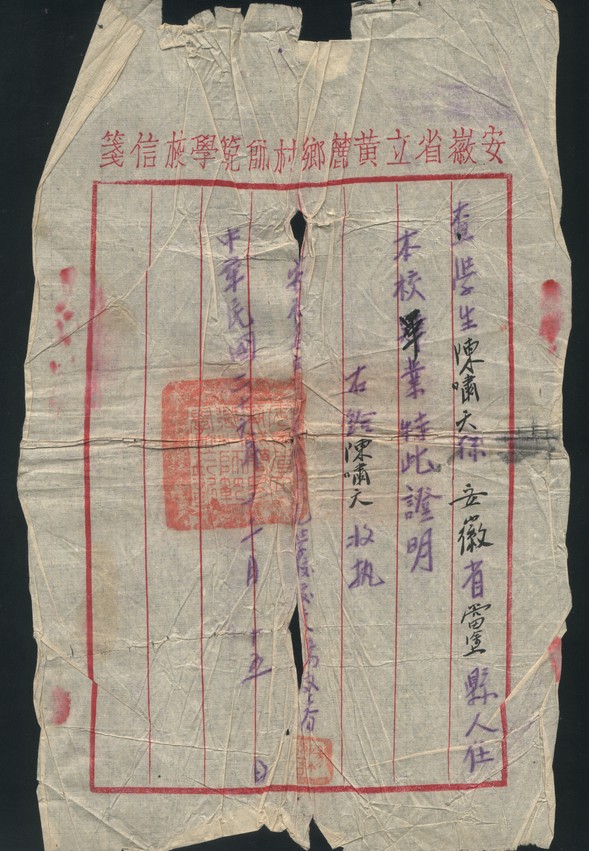

上图:父亲陈啸天的毕业证书

1936年马先生介绍他到江苏涟水陈家港淮北盐场第二盐务小学当教导主任,那是生活教育社应盐场之邀,在盐场办的学校。在那里他们一班青年,办民众夜校,访问“灶户”(盐民),向上海新少年杂志报道盐民的贫困生活,虽然环境很差生话艰苦精神上却十分愉快。“七·七事变”时,他们正在上海虹口老垃圾桥审美女校生活教育社和中国农村经济研究社为两社社员举办的暑期研究会服务,在会上他们听了范长江、薛暮桥、艾思奇、萨空了、胡愈之、王萍等知名人士的讲学,还参加了纪念聂耳逝世三周年大会,大约是“同气相求”的缘故,他看了只比他大一岁的赵丹演的“十字街头”、“马路天使”后对艺术产生了兴趣。“八•一三”上海打起来了,盐场的盐运不出去学校停办了,听说黄麓师范面向乡村教师开设一年制的特师科,他在马侣贤先生的通融下进了特师科甲班,班主任就是马先生,他们原来是师生,现在又成了师生。

上图:母亲周白的毕业证书

1962年我考上上海的大学后,去虹口溧阳路拜访过矮矮胖胖和蔼的马伯伯(马侣贤先生只比父亲稍大一点,所以我们小时侯喊先生“马伯伯”)。2002年12月,父亲到上海虹口多伦路口的海军四一一医院做放疗,我抽空到溧阳路、垃圾桥转了转。记得是马伯伯家的旧址处耸立着富丽堂皇的“溧阳宾馆”,那个陶行知先生的嫡传弟子,和蔼的马伯伯不在了,马伯伯的家也没有了。四十年人去物非,恍如隔世。垃圾桥似乎还是老样子,但无人知晓何处曾经是审美女校,历史就是在经意不经意中渐渐淡去的。

虹口是历史文化名人荟萃之地,马伯伯虽然住在虹口,但马伯伯不是“文化名人”。好像连陶行知先生都算不上文化的名人吧?父亲说马侣贤先生是他的恩人。还有一个恩人是木刻家李桦先生。

图:李桦先生

可能因为张治中当过中央军校教育长,所以黄麓师范学生戴制帽穿校服打绑腿,每日早上出操,实行半军事化管理。学校的军事教官任军训大队长,父亲“出人头地”的当了副大队长每天喊操。他学习很认真,“国文优秀,心理学、教育学可以辅导同学”。问题是特师科也要学代数,而他只学过算术加、减、乘、除四则运算。由于“代数一窍不通,代数作业全是抄的”,如果不是战火逼近学校上课时间不长,其后果将是不堪设想的“出人头地”了。

入学不久日军在金山登陆,上海救亡演剧八队来到黄麓宣传抗日,三天的演出震动了闭塞的洪家疃。在学校辅导主任金步墀(浙江衢县人)的发起下学生们也组织了一个宣传剧团,金步墀任团长,父亲任副团长。可是学校不允许学生不读书去演戏,他们二十个学生和学校大闹一场以后决定放弃读书,脱离学校,到学校周边农村去宣传抗日。“芜湖沦陷,学校停办”,他们宣传剧团组成“安徽省各级学校后方服务团黄麓师范分团宣传二队”,金步墀率领他们,先从烔炀河坐火车到田家庵(淮南市),然后从田家庵沿了淮河步行往河南信阳走,打算由信阳取道平汉线经武汉去抗日大后方长沙。满怀抗日理想而又浪漫的青年,分成艺术、哲学、文学、社会科学四个学习组,一路上边学习边演出。到了信阳遇到日机大轰炸差点遇难。在武昌徐家棚他们耳闻目睹了武汉被炸后的惨像,一片瓦砾,难民呼天抢地,遍地散落着行李…。抵达长沙后他们把沿途所闻所见写了一篇“二千里宣传记”,发表在田汉主编的“抗战日报”上,一时甚为轰动。谒见黄麓师范名誉校长湖南省主席张治中后,黄麓宣传二队参加了“湖南省文化界抗敌后援会”,成为“文抗会”宣传部第六个宣传队—“晨呼队”。对口指导“晨呼队”唱歌的是原在上海张发奎第八集团军“战地服务队”的文化政治工作者——现“文抗会”宣传部的干事时玳。时玳有水平,所以在“文抗会”组织的群众集会上,“文抗会”宣传部部长李仲融总是点“晨呼队唱一个”!听了八路军驻湘代表徐特立的演讲后大家都想去延安,省政府来了个叫方一志的秘书解散了“晨呼队”,由此长沙“文抗会”的“晨呼队”存在的时间很短,有的史料上记为“晨唱队”,疑是“晨呼队”之误。(长沙大火以后在衡阳也建立过一个“晨呼队”。)

“晨呼队”被解散全队分手前留有一张合影,题记是“安徽省各级学校后方服务团黄麓师范分团宣传二队到达长沙后留影”。这张记载着他们青春、理想的照片,在我毕业分配离家前,父亲交给我保存。他们的宣传剧团成了他魂牵梦萦的回忆。他记述他是1937年12月初在湖南长沙入党,其实这是他们成立宣传剧团、和学校大闹、放弃读书、脱离学校到农村去宣传抗日的日子,因为日军金山登陆在1937年11月5日,“芜湖沦陷”在1937年12月10日。1937年12月初他们不可能在湖南长沙。

无产阶级文化大革命开始后的学生大串连使得铁路不堪重负,客车车厢的减震弹簧都给压扁了,后来大连海运学院“长征红卫兵”首创步行到北京串连,受到中央文化革命小组组长陈伯达的接见,由此掀起了全国学生的步行大串连。现在看来青年学生的步行长征,始作俑者不应该是满怀“誓死捍卫毛主席”、“誓将无产阶级文化大革命进行到底”理想的红卫兵小将,而是三十年前满怀抗日救国理想、名不经传的“安徽省各级学校后方服务团黄麓师范分团宣传二队”。也许金步墀是受了工农红军长征的启发,所以会率领黄麓师范宣传剧团从安徽步行到河南的。

“晨呼队”被解散后大部分人被送到贵州铜仁师范读书,少部分人被张治中保送进了军校,他和同学周白(那时他们已经很要好,)由时玳介绍到八路军长沙办事处去见了徐特立,他们要求去延安鲁艺学习艺术,好以艺术为武器进行抗日。徐特立详细询问了他们的情况后派一个叫郭建的“秘书”跟他们联系,在金步墀的鼓励下,不久他们就由郭建介绍参加了共产党,此时他才明白金步墀是一个共产党员。

据2005年出版的抗战党史“中流砥柱—中国共产党与全民族的抗日战争”湖南篇记载,郭建(郭光洲)是从延安到长沙后建立的中共湖南省工委里负责组织工作的委员。对照父亲的遗物“抗战以后生活大事记”记载,由延安来人组建的中共湖南省工委早黄麓宣传二队一周到达长沙。黄麓宣传二队到达长沙前两天中共湖南省工委才正式建立。当时长沙市的党员只六十余人,算下来他们应该是中共湖南省工委建立后在长沙市最早发展的党员之一,不过这应该是1938年1~2月间的事。他和周白(当时他们已订婚)留在“文抗会”工作了一段时间,他记述:“1938年3月我们由金步墀介绍认识了南岳私立岳云中学教导主任梁君大,(金步墀后来去了广西。被唐现之请去的…,)我受聘去岳云中学教书”。

上图:父母的订婚启事

长沙岳云中学是湖南名校(岳云中学出来的有丁玲、贺绿汀),为了躲避轰炸岳云中学初中部迁到衡山县南岳。岳云初中兼岳云农校校务主任梁君大,教师胡敬夫、朱抱坚(朱济凡)是抗日积极分子,据梁君大,胡敬夫回忆,得知长沙有八路军办事处后,梁君大和胡敬夫找到八路军长沙办事处,要求办事处派共产党员到南岳指导工作。八路军长沙办事处的陈永清答应派人,但“一定设法给派去的同志安排一个公开职位,最好在岳云中学当教员”,这样父亲和母亲去了南岳。父亲记述:“我们到了南岳,组织介绍了南岳中学的朱抱坚(朱济凡)同志,我们成立了支部开始过组织生活,党给我们联系的是程其恒(陈永清)同志(代号“衡珠”)。后来我们又发展了梁君大和他的老婆邹德惠。我们把薪水一部分拿出来办了一个幼稚园作为工作据点。办了夜校,我和朱抱坚带动当地驻军演话剧,组织业余俱乐部。当时的口号是统一战线团结一切抗日力量,在抗日目标下团结起来。由于积极工作组织也就扩大了,学生、工人中都建立了党的组织,这样脸就红了,学校一部分老师顽固保守的家伙是反对我们的,(我在岳云中学的情况,罗我白的叔叔罗时翔最清楚),在当时既不打牌也不吸烟,整天搞发动,群众关系扩大了,我们很容易被人看出,暑假学校解聘了我们”。

衡山党史记载:…(副校长)文亚文在校务会上,威胁何炳麟校长必须立即解除梁君大、朱抱坚、陈啸天的教师职务;并出示了国民党省党部(以教育厅名义签发的)驱逐我三个共产党员出境的密令。…,湖南省工委为了严格执行我党中央保护干部的指示精神,派郭建来衡山宣布:调陈啸天、周白去铜官工作,欧阳方(颜福廷)、梁君大、朱抱坚(朱济凡)在南岳继续坚持党的地下组织活动。

父亲记述:从南岳撤出后“因无职业掩护,我请求组织上允许我到延安学习,未被答应,允许我去武汉党的学习班。到了长沙住在招待所中,因为武汉形势紧急,准备撤退,我们终止前进,党派我们去长沙北乡铜官镇窑区做窑工工作,以陶业小学作掩护,并参加长沙县委工作负责民族解放先锋队,省方联络是李锐同志。到了铜官见到长沙县委书记张钧同志,谈过以后我即到陶小教书,入夜即去窑工学习班讲课,每支部办一星期,共办了八期。当时工人的领导是谢介眉同志,铜官人,亦是工人。在学校中我们成立儿童生活团,举办募寒衣救难民,捐募废铜铁送政府,并经常举行时事讲座、出墙报。“九·一八”、“双十节”都发动铜官群众大会,当时长沙“观察日报”(党办的)时刊载我们群众运动情况的”。父亲说当时和他一起住招待所,大学长沙话的还有在生活书店认识的潘超。潘超是江苏常州人。

党史记载:“1938年徐特立就湖南的地下党组织和社会情况等问题,向党中央写了五个调查报告,他在‘在湘十个月’的工作报告中写到:新化的锑矿仍旧开采,我们开始有组织。交通工人和建筑工人也迅速增加,散漫没组织的农民在这条件下集中起来,是我们很好的工作对象。长沙城附近铜官镇有著名的窑业工人三、四千人,有党的组织,工作尚好。”当时正是组织大发展时期,铜官窑区三千工人,党员就有八百多(一说五百多),总之当时湖南发展党员最多。关于父亲参加长沙县委工作,中国共产党长沙县组织史记载:“1938年7月,长沙县委恢复,张钧(曾国琦)任书记,毛达恂、谢介眉、孔福生、罗怀树、陈啸天任委员。年底,张钧、陈啸天调走,改由毛达恂任书记”。

父亲是和生活书店的潘超一起住在招待所准备去武汉党训班学习的。住在招待所的收获是两人结伴学会了一点长沙话。我听过父亲说的湖南话,我在湖北生活多年,听得出来他的湖南话说得还像那么回事。潘超是江苏常州人,不知湖南话说得如何?

长沙大火后学校停办了,他们又没了工作掩护,住在长沙东乡五梅山县委组织委员毛道逊(毛达恂)家,那时母亲已怀孕,毛道逊一家对她百般呵护,若干年后她十分感触地说:“那时候的同志就是亲人”。1939年1月,父亲奉命离开长沙县委来到邵阳八路军驻湘办事处,他只感到来办事处的人很多,他不知道这些同志是来开省党代会的,后来同志们陆续走了,大家说声‘同志,工作顺利’,然后握手道别。后来他在桂林师范与在邵阳同住一起多日的白同志相遇,彼此心照不宣。白同志(王铁铮)当时叫白凤山。邵阳党史记载:因为邵阳的地理优势,“中共湖南省工委便于1938年11月长沙“文夕大火”后迁来邵阳。八路军驻湘办事处也同时迁来邵阳。…办事处主任王凌波。…从办事处1938年迁来邵阳到1939年10月徐特立、王凌波离开邵阳,这里一直是湖南省委活动的重要场所之一。1939年2月初,在八路军驻湘办事处楼上召开了湖南省党代表会议…会议正式成立了中共湖南省委选举了省委领导班子,一致选举高文华、徐特立、任作民、聂鸿钧、郭光洲、蔡书彬、王涛等七人为省委委员,袁学之、帅孟奇为省委侯补委员,高文华为省委书记。这次省党代会开了五天”。

上图:塘田战时讲学院一个叫“冰宇”的女学生给“陈先生留念”的照片,时间是“三九.四.二十四”

父亲是党代会开完后被派去武冈塘田战时讲学院的。抗战党史—“中流砥柱—中国共产党与全民族的抗日战争”湖南篇记载:“有“共产党办的南方抗大”之称的塘田战时讲学院,是1938年7月由中共湖南省委派共产党员吕振羽通过统战关系,借用湘籍国民党上层人士的名义在武冈塘田(今属邵阳)所创办的。院部秘密建立了中共党组,吕振羽任书记,下辖党支部。”他深感自己文化太低,所以他要求去讲学院学习,可是党需要他去做补习部主任。他记述:“临行时省委任侧民同志(湖南话“作”的发音同安徽话的“侧”)指示我们:‘讲学院,党的意思要办成陕北公学性质,不过那里不是陕北,要好好学习统一战线政策。学生来源很复杂,要注意警觉’。

到了塘田一看住他旁边的讲学院研究部主任竟是李仲融,而对门是教文学创作的作家王西彦。他敬仰鲁迅,经常向王西彦请教,王西彦给他书写了一张鲁迅语录:“石在,火是不会灭的”,后来很长时间他的笔名就叫“石火”。1960年冬父亲到南京开会,与当时在南京大学任教的李仲融又见了面。李仲融给父亲书写了一首陆游的“书愤”:“早岁那知世事艰? 中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。《出师》一表真名世,千载谁堪伯仲间?”父亲把这首诗贴在了墙上,内中的悲凉我们现在才悟到一点。父亲说“如果以后有机会去长沙,你可以去见见梁君大”。母亲说“那君大和德惠一定要接待的。”1974年夏我到长沙出差,去湖南师范学院和市图书馆问了一圈没有找到梁君大,后来才想到应该还有一个省图书馆的,不过当时长沙 的“批林批孔”正“风高浪急”,还有诸如“培养革命学徒”之类的大标语等,气氛不对,买了几个长沙出的瓷菜盘就赶快回宜昌了,现在才明白落款‘中国长沙’的瓷器就是铜官出的。父亲说梁君大是日本帝国大学毕业的。李仲融是胡风的连襟,1924年的党员。后来李仲融的儿子杜高说应该是1925年。李仲融后来去了新四军,在苏北盐城和梅志的妹妹结了婚,所以的确是胡风的连襟。不知杜高的“苍凉”是否还与胡风这个关系有牵连,那年头!杜高小时候还专门为母亲送过“童子尿”,杜高说那时条件很差,“童子尿”是活血的。父亲曾有一张120胶卷6×6的照片,上面有站着不少人,其中有父亲,落款是“塘田战时讲学院1939.3.×”。没有母亲,可能因为她快临盆了吧,(大哥1939年3月31日在塘田战时讲学院出生。)历经下放、搬迁,“塘田战时讲学院”的照片没有了,现在只剩下一张一个叫“冰宇”的女学生给“陈先生留念”的照片,时间是“一九三九.四.二十四”。

(待续)

本文经作者或其家属授权发布,版权归作者所有,文责由作者自负。